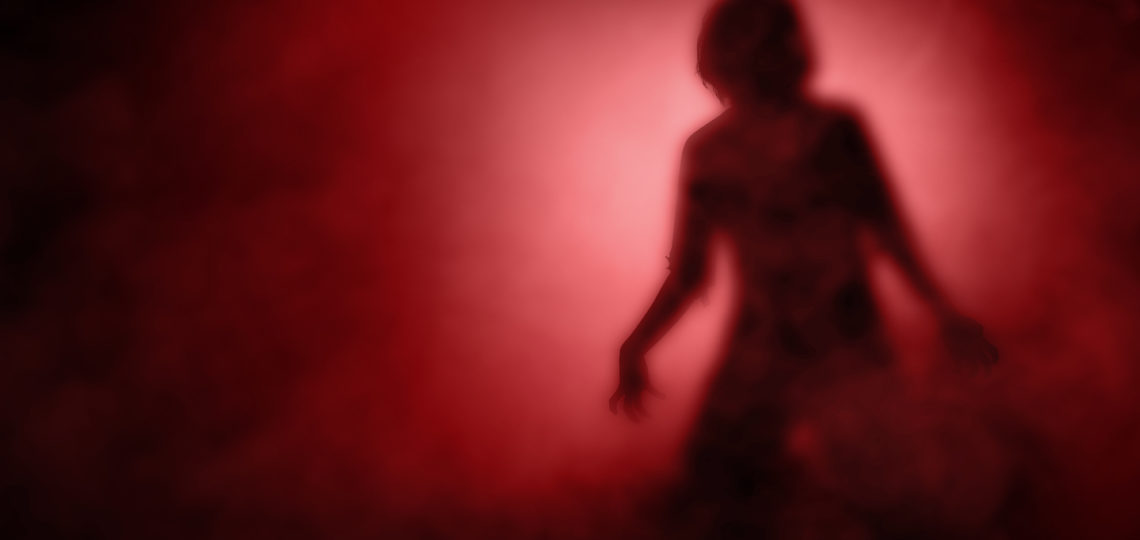

Mein Dämon

Bereits am ersten Tag hatte ich ein Begrüßungsgespräch bei meiner Bezugstherapeutin. Eine sehr nette und aufgeschlossene junge Frau. Sie besitzt eine sehr ruhige Ausstrahlung, was es mir einfacher machte, mich auf das Gespräch einzulassen.

Ich erzählte ihr, was ich die letzten Jahre durchgemacht habe, vom Verlust meines Bruders angefangen, bis hin zu unerwarteten Krankheiten, Operationen und Diagnosen. Es tut ganz schön weh, das alles wieder aufzuwirbeln, aber hey, wofür bin ich denn hier?

Im weiteren Verlauf der Woche wurde ich in verschiedene sportliche und psychotherapeutische Therapien eingewiesen. Schwimmen und Nordic Walking machten mir viel Spaß. Ich war schon immer eine Wasserratte, konnte es nur die letzten Jahre nicht ausleben – denn auch da spielte mir mein Kopf einen Streich. Dementsprechend genoss ich es sehr im Wasser zu sein, schwerelos, treibend und umgeben von Ruhe. Der Sport dabei war für mich eher zweitrangig, da mich das kühle Nass immer schon beruhigte.

Nordic Walking lernte ich in der orthopädischen Rehamaßnahme 2017 kennen und war begeistert. Es macht Spaß und hält fit. Eine Zeit lang bin ich mit meinem Papa gerne ein paar Kilometer gewalkt.

Aber worum geht es in diesem Abschnitt überhaupt?

Was ich die letzten Jahre von allen möglichen Ärzten zu hören bekam, war „Sie müssen akzeptieren, was nicht zu ändern ist“. Na klar, leichter gesagt als getan. Ich habe bereits erwähnt, dass ich sehr gut im Verdrängen bin – was natürlich niemals eine Lösung ist, aber auf kurze Sicht ist es wohl das Beste, was ich machen konnte. Zumindest war das meine Auffassung des Gedankens. In der Klinik hatte ich keine Möglichkeit, meine Ängste und meine Erlebnisse zu verdrängen. Dort musste ich mich ihnen stellen. Ich musste mich meinem Dämon stellen, was mir vorher nur selten gelang. Aber wieso nenne ich „es“ eigentlich Dämon. Für mich ist es genau das. Und hier zitiere ich gerne aus dem Buch „Die Gedanken sind Blei“ von Eva Jahnen (du findest sie auf Instagram unter @depridisco):

„Es ist als attackierten mich hunderte Dementoren und ich kriege meinen Patronus nicht zustande“

Vor der Reha hatte ich ein privates Gespräch, in dem es um meine Gefühle und meine Erkrankung ging. Ich dachte, ich könnte mich dieser Person öffnen und bekam folgende Gegenfrage „Aber bin ich denn direkt depressiv, wenn ich traurig bin?“ Daraufhin brach ich die Unterhaltung ab und habe mehr oder weniger aufgegeben, mich zu erklären. Ich resignierte und fühlte mich unverstandener denn je. Aber Depression heißt nicht immer nur weinen, alles schwarzsehen oder sich verkriechen, sie bedeutet auch lachen, Spaß haben und sich mit Freunden treffen – und dennoch schlummert sie.

Versteh‘ mich nicht falsch, ich habe ziemlich schnell abgelegt, dass jeder mich verstehen muss, oder durchschauen muss, wieso es mir so geht, wie es mir geht. Das kann niemand – jeder hat sein Päckchen zu tragen, wenn ich mich jedoch jemandem anvertraue, gehe ich nicht davon aus, eine solche Antwort zu erhalten. Ich merkte mit der Zeit, dass ich mich von dieser Gruppe immer mehr abkapselte, was mir im Nachhinein betrachtet, sehr guttat und noch immer tut.

Was das mit meinem Reha-Aufenthalt zu tun hat?

Die ersten Wochen waren hart, geprägt von Verzweiflung, Wut und Depression. Aber ich schien dort gut aufgehoben zu sein, wo auch sonst, wenn nicht, umgeben von Ärzten des Fachgebiets. Ich fing an, mich an Dinge zu erinnern, die bereits tief in mein Gedächtnis gewandert waren, die ich – wie ich dachte – verarbeitet und akzeptiert hatte.

Aber da lag ich falsch. Denn auch hier machte sich mein Dämon wieder sehr stark bemerkbar.